社会主义核心价值观在贝壳之起源与发展

在了解了社会主义核心价值观的具体内容之后,相信大家会对社会主义核心价值观的起源与发展有所猜测了。那么下面我们就随着党的发展来探究一下社会主义核心价值观是怎样出现并不断完善发展到今日的。

1978年12月,党的十一届三中全会重新恢复和确立了实事求是的思想路线,坚持把马克思主义与改革开放和我国社会主义建设伟大实践相结合,科学继承了毛泽东思想,创立了邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观等马克思主义中国化最新成果,马克思主义在意识形态领域的指导地位不断巩固。这是社会主义核心价值观的起源。

2006年3月,我党提出了“八荣八耻”的社会主义荣辱观,继承和发展了我们党关于社会主义思想道德建设褒荣贬耻、我国古代的“知耻”文化传统,同时又赋予了新的时代内涵,深化了我们党对社会主义道德建设规律的认识。

2006年10月,党的十六届六中全会第一次明确提出了“建设社会主义核心价值体系”的重大命题和战略任务,明确提出了社会主义核心价值体系的内容,并指出社会主义核心价值观是社会主义核心价值体系的内核。学界对社会主义核心价值观的概括开始深入探讨。

2007年10月,党的十七大进一步指出了“社会主义核心价值体系是社会主义意识形态的本质体现。”

2011年10月,党的十七届六中全会强调,社会主义核心价值体系是“兴国之魂”,建设社会主义核心价值体系是推动文化大发展大繁荣的根本任务。提炼和概括出简明扼要、便于传播践行的社会主义核心价值观,对于建设社会主义核心价值体系具有重要意义。

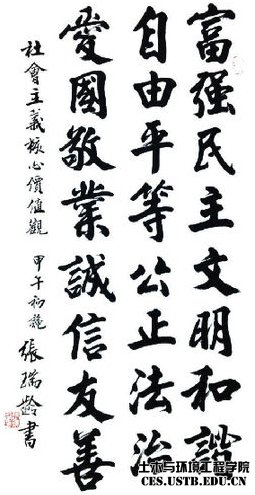

2012年11月,中共十八大报告明确提出“三个倡导”,即“倡导富强、民主、文明、和谐,倡导自由、平等、公正、法治,倡导爱国、敬业、诚信、友善,积极培育社会主义核心价值观”,这是对社会主义核心价值观的最新概括。

2013年12月,中共中央办公厅印发《关于培育和践行社会主义核心价值观的意见》,明确提出,以“三个倡导”为基本内容的社会主义核心价值观,与中国特色社会主义发展要求相契合,与中华优秀传统文化和人类文明优秀成果相承接,是我们党凝聚全党全社会价值共识作出的重要论断。

——摘自 百度百科

实际上,社会主义核心价值观的发展,离不开中国人对社会主义的认识程度的发展,那么中国人对社会主义的认识是如何发展的呢?下面我们就来探讨一下。

中国人对社会主义的四次历史性认同

从思想史上看,第一次历史认同是从民族意识层面上认同社会主义的理论形态。辛亥革命后,中华民族向何处去成为一个大问题。当时代表中华民族表示对社会主义认同的人物主要有孙中山和李大钊。孙中山是一个真诚的社会主义者,他认定“社会主义能够解除中国的疾苦”、“中国要成为世界上第一个社会主义国家”、“民生主义就是社会主义”;李大钊则提出“社会主义理想要尽量适用于环绕他的实境。”

第二次历史认同是从国家意识层面上认同社会主义的社会形态。早在延安时期,毛泽东同志思考中国向何处去的问题,他宣布“中国共产党是我们民族一切文化、思想、道德的最优秀传统的继承者”,“从孔夫子到孙中山,我们应当给以总结,继承这一份珍贵的遗产”。他还强调“共产党员是国际主义的马克思主义者,但是马克思主义必须和我国的具体特点相结合并通过一定的民族形式才能实现。”“因此,使马克思主义在中国具体化,使之在其每一表现中带着必须有的中国特性,即是说,按照中国的特点去应用它,成为全党亟待了解并亟须解决的问题。”马克思主义中国化的历史进程始于毛泽东同志,实际上也始于他提出的新民主主义论,在完成三大改造运动后又相继提出了建设社会主义运动。这一历史进程代表着整个共和国对社会主义社会形态的认同。

第三次历史认同是从执政党意识层面上认同社会主义的制度形态,特别是社会主义与市场经济制度的历史性结合。十年“文革”动乱后,中国向何处去又一次成为全党思考的问题。邓小平同志代表全党对中国特色社会主义表示认同,他强调“过去搞革命,要适合中国情况,走毛泽东同志开辟的农村包围城市的道路。现在搞建设,也要适合中国情况,走出一条中国式的现代化道路。”在党的十二大的开幕词中,他郑重声明,“把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来,走自己的道路,建设有中国特色的社会主义,这就是我们总结长期历史经验得出的基本结论。”经过改革开放的实践探索,他郑重提出了“社会主义也可以搞市场经济”的历史结论。江泽民同志则面对21世纪中国社会主义的发展和中国共产党的发展提出了“三个代表”重要思想,并将改革开放与社会主义市场经济推进到新的历史阶段,从而完成了执政党认同中国特色社会主义的历史使命。

第四次历史认同是从全体社会成员即人民意识层面上认同社会主义的价值形态,认同从社会和谐到深层次的公平正义、民主法治和普遍幸福。中国改革开放30年,如何应对全球化背景下中国经济社会发展新形势的挑战?胡锦涛同志代表全体人民对中国特色社会主义再次表示新的认同。他指出:“中国特色社会主义是中国发展进步的旗帜,是中国人民团结奋斗的旗帜。”以胡锦涛同志为总书记的党中央提出的“以人为本,全面、协调、可持续发展”的科学发展观等一系列战略思想,强调“权为民所用、情为民所系、利为民所谋”,求真务实地扎实推进中国特色社会主义的改革创新实践,开创了中国经济社会又好又快科学发展与社会和谐的新局面,从而使富强、民主、文明、和谐的社会主义核心价值观深入人心,我国进入到社会主义建设和发展的新时期。

——摘自 新华网《社会主义核心价值观的历史构建》作者 程伟礼/上海社科院邓小平理论研究中心副主任、研究员